3.8. Шифровальные машины

После Первой мировой войны криптологам стало ясно, что необходимо искать новые пути для решения проблем, связанных с повышением скорости шифрования и дешифрования сообщений при высокой степени защиты передаваемых сведений. Поэтому период между двумя мировыми войнами в XX веке характеризуется в первую очередь интенсивными работами по разработке и последующему широкому внедрению и использованию шифровальных машин различных конструкций.

В результате перед началом Второй мировой войны в разных странах были придуманы и созданы так называемые электромеханические шифровальные машины, которые намного превосходили своих механических предшественников.

Немецко-фашистские войска в боевых действиях на суше и на море до определенного момента вполне успешно применяли машину «Энигма» («Enigme»). Японцы в ходе войны на Тихом океане использовали шифровальную машину, прозванную американцами «Пурпур» («Ригриг»). Сами американцы шифровали свои сообщения с помощью машины «SIGABA», а англичане применяли устройство под названием «Туре X». Необходимо признать, что эти машины оказали существенное влияние на ход и результат многих боевых операций.

Конечно же шифровальные машины были созданы и успешно эксплуатировались и в Советском Союзе. Однако их рассмотрение выходит за рамки данного издания. В то же время хотелось бы отметить, что, по мнению многих специалистов, параметры отечественных шифровальных машин были на порядок лучше, чем у зарубежных аналогов того времени.

Таким образом, криптографические службы всех ведущих мировых держав перед началом Второй мировой войны были оснащены электромеханическими шифровальными машинами, которые имели относительно высокую для того времени скорость обработки информации и обеспечивали требуемую стойкость шифров. Одно время даже высказывалось мнение, что расшифровать криптограммы, создаваемые с помощью таких машин, невозможно. Однако в ходе войны это мнение было быстро опровергнуто.

«Энигма» и «Лоренц»

История изобретения шифровальной машины «Энигма» («Enigme») окутана покровом многих тайн. Некоторые исследователи считают, что эту машину в 1926 году немцы купили у ее изобретателя Эдварда Хэберна (Edward Hugh Hebem, 1869–1952), который изобрел ее еще в 1915 году, а запатентовал в 1918 году. По мнению других, автором «Энигмы» является талантливый немецкий инженер Артур Шербиус (Arthur Scherbius, 1878–1929), который первую модель своего аппарата создал также в 1918 году. Среди авторов принципа, положенного в основу шифровальных машин типа «Энигмы», называются имена голландца Гуго Коха (Hugo Koch) и шведа А. Дамма (A. G. Damm).

Первоначально «Энигма», выпускавшаяся известной германской фирмой SIEMENS, использовалась для передачи шифрованных коммерческих сообщений, и лишь во второй половине 20-х лет XX столетия была приобретена для нужд германской армии. Помимо немцев, эту шифровальную машину приобретали и армии других европейских стран. Так, например, одну из версий «Энигмы» в 1925 году купил для своих нужд и шведский генеральный штаб.

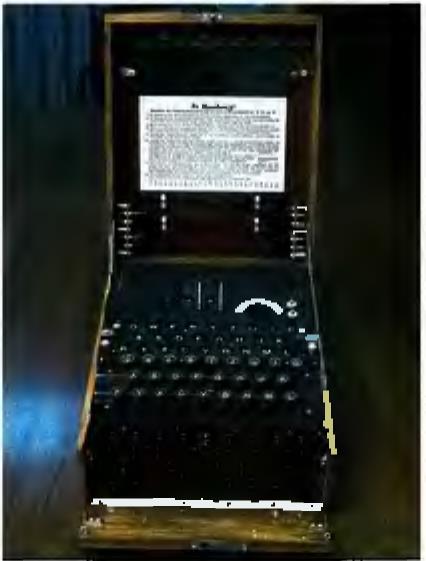

Устройство шифровальной машины «Энигма» для того времени было очень сложным. Внешне она выглядела как печатная машинка, установленная в деревянном ящике, и состояла из нескольких составных частей. На клавиатуре, похожей на клавиатуру обычной пишущей машинки, набирался открытый текст. В так называемой шифровальной части происходило преобразование букв и цифр открытого текста в шифрованное сообщение. На сигнальной панели располагались электрические лампочки, свечение которых указывало букву шифрованного текста, которой заменялась соответствующая буква открытого текста.

С передней стороны машины, под клавиатурой, находилась соединительная или контактная панель с шестью кабелями. Непосредственно шифровальная часть в коммерческих версиях «Энигмы» состояла из трех взаимозаменяемых коммутационных дисков, которые стали называть скремблерами — от английского слова scramble, что можно перевести как «беспорядочно собирать».

Рис. 3.3 Внешний вид шифровальной машины «Энигма» с тремя скремблерами

В германской армии широко использовались несколько версий «Энигмы». Самая простая версия применялась для шифрования сообщений в сухопутных войсках. Более сложными моделями, обеспечивавшими и более высокую степень защищенности передаваемых шифрованных сообщений, комплектовались некоторые самолеты немецких военно-воздушных сил. В то же время самые совершенные версии шифровальной машины «Энигма» устанавливались на кораблях и подводных лодках германского военно-морского флота. Внешний вид шифровальной машины «Энигма» с тремя скремблерами приведен на рис. 3.3.

Несмотря на всю сложность устройства шифровальной машины «Энигма», при работе с ней у шифровальщиков не возникали какие-либо особые сложности. Перед началом шифрования оператор должен был установить в машину скремблеры в заранее определенном порядке. Для машины с тремя скремблерами они могли располагаться, например, в порядке 2–3 — 1 или 3–1–2. После этого вращением дисков выставлялась заранее определенная исходная комбинация букв. Например, на первом диске устанавливалась буква «Е», напротив нее на втором диске устанавливалась буква «Н». А на третьем диске в один ряд с упомянутыми буквами устанавливалась, например, буква «S». После этого было необходимо подсоединить соединительные кабели на контактной панели. Эти кабели также должны были соединять заранее оговоренные строго определенные контактные гнезда. Следует отметить, что использование схемы с соединительными кабелями повышало шифровальные возможности машины поскольку позволяло дополнительно шесть раз поменять шесть пар букв на клавиатуре. После этого «Энигма» была готова к работе.

Оператор зашифровывая сообщение, нажимал на клавиатуре клавишу, соответствующую первой букве открытого текста. Электрический ток протекал от клавиатуры через контактную панель на три скремблера и далее на сигнальную панель, где загоралась лампочка с буквой уже зашифрованного сообщения. При нажатии одной клавиши первый скремблер поворачивался на одну позицию, а после того как он делал полный оборот, начинал вращаться другой скремблер и так далее. В результате последовательно зажигавшиеся электрические лампочки индицировали буквы зашифрованного сообщения. Оставалось только записать зашифрованный текст и передать его адресату, например с помощью обычной азбуки Морзе по радиоканалу.

На другом конце линии связи оператор получал зашифрованный текст, записывал его и вводил в машину. Однако теперь на клавиатуре набирался зашифрованный текст, а на сигнальной панели загорались электрические лампочки, индицировавшие буквы открытого текста Следует отметить, что скремблеры и соединительные кабели на машине получателя сообщения должны были быть настроены точно так же, как на машине отправителя.

Несомненно, главной деталью «Энигмы» являлись скремблеры или коммутационные диски. Каждый из них представлял собой полый диск или барабан, на каждой стороне которого по окружности располагались 25 электрических контактов. Контакты с одной стороны барабана в произвольном порядке соединялись с контактами на другой стороне. Если диски сложить на одной оси, то электрические импульсы будут проходить через соответствующие пары соединенных контактов каждого барабана, а также через соприкасающиеся контакты соседних барабанов. При этом буква, соответствующая последнему контакту шифратора, через который протекает ток, никогда не будет совпадать с буквой, соответствующей первому контакту шифратора.

Следует признать, что машина «Энигма» обеспечивала намного более высокий уровень защищенности шифрованных сообщений, чем большинство известных в то время электромеханических шифровальных аппаратов. Поэтому немцы, безусловно, гордились своим изобретением. Тем не менее постоянно велись работы по усовершенствованию «Энигмы». Так, например, количество скремблеров постепенно увеличилось и в разных версиях машины составляло от четырех до шести. Помимо этого, в последних версиях после нажатия клавиши скремблеры вращались с разной скоростью.

Следует отметить, что изобретательные немцы, помимо «Энигмы», имели еще более совершенную шифровальную машину, которая называлась «Лоренц» («Lorenz»). Эта машина использовалась для шифрования самых секретнейших сообщений переписки Гитлера и его генералов.

Внешний вид шифровальной машины «Лоренц» приведен на рис. 3.4.

Рис. 3.4 Внешний вид шифровальной машины «Лоренц»

Таинственный «Пурпур»

Перед Второй мировой войной японские тайные службы вели интенсивную работу по созданию эффективных шифровальных систем, которые получали названия цветовых оттенков. Одной из таких систем стал так называемый «пурпурный шифр», первые упоминания о котором появились в середине 30-х лет XX столетия. Именно тогда американские тайные службы обнаружили, что японцы для передачи сообщений стали использовать новый шифр.

Сообщений, шифруемых этим шифром, первоначально было мало и недостаточно для того, чтобы попробовать его вскрыть. Вскоре специально созданная команда специалистов под руководством Вильяма Фридмана (William Friedman, 1891–1969) пришла к выводу, что японцы применяют новую шифровальную машину.

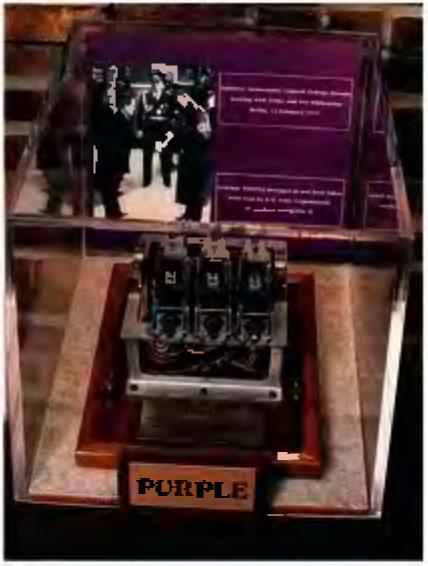

Первоначально предполагалось, что это одна из версий немецкой «Энигмы», и лишь намного позже стало известно, что речь идет о шифровальной машине под кодовым названием «97-shiki-O-bun In-jji-ki», что можно перевести как «пишущая машинка-97». При этом число 97 означало последние две цифры 2597 года по японскому календарю. Однако в историю эта шифровальная машина попала под названием «Пурпур» («Purple») по аналогии с названием соответствующего шифра.

Внешний вид шифровальной машины «Пурпур» приведен на рис. 3.5.

Рис. 3.5 Внешний вид шифровальной машины «Пурпур»

Довольно примечательна биография американского специалиста В. Фридмана, руководившего группой американских криптоаналитиков. Сын почтового служащего он родился в России. В1892 году семья Фридманов перебралась в США и поселилась в Питтсбурге. С юношеских лет Вильям увлекался сельским хозяйством и даже обучался в университете по соответствующей специальности. В то же время его увлечение криптографией и криптоанализом привело к тому, что с 1921 года В. Фридман работал в американском «черном кабинете» до его ликвидации в 1929 году. Впоследствии карьера В. Фридмана и его не менее талантливой жены Элизабет была непосредственно связана с секретными службами американской армии.

Необходимо признать, что «Пурпур» имел значительные отличия от «Энигмы», копию которой японцы купили в 1934 году, не говоря уже об американской «SIGABA», которая была детищем того же В. Фридмана.

Японский аппарат состоял из хитроумной комбинации кабелей и контактной панели, что позволяло создавать миллионы шифровальных комбинаций. При шифровании сообщения сначала надо было установить выбранный ключ, а затем с помощью клавиатуры электрической пишущей машинки ввести в шифровальную машину открытый текст. Введенный текст проходил через переплетения кабелей и контактных устройств, после чего на электрическом печатном устройстве распечатывалось уже закодированное сообщение.

Главная отличительная особенность машины «Пурпур» от немецкой «Энигмы» и других машин заключалась в том, что «Пурпур» не имел в своем составе скремблеров. Вместо них использовались телефонные переключатели или шаговые искатели. Таким образом, перед началом войны, в 1937 году, изобретательные японцы придумали очень сложную по тем временам электронно-механическую шифровальную машину.

Помимо этого, работу американских криптоаналитиков осложняло одновременное использование японцами к концу 1940 года сотен разных шифров. К тому же не следует забывать о том, что расшифровка японских сообщений представляла определенные трудности хотя бы и потому, что сам японский язык не был похож ни на один из европейских языков.

Японцы были убеждены, что шифры этой машины невозможно взломать. Тем не менее американцам это удалось. Некоторые исследователи утверждают, что перед началом войны американские разведчики сумели скопировать чертежи этой машины, другие считают, что в руки криптоаналитиков попала сама машина.

В любом случае, к сентябрю 1940 года команде американских специалистов под руководством Вильяма Фридмана (William Friedman, 1891–1969) удалось создать копию японской шифровальной машины, что впоследствии позволило дешифровать секретные сообщения японских военных. Необходимо отметить, что весной 1945 года в японском посольстве в Берлине американцам удалось добыть оригинальный экземпляр шифровальной машины «Пурпур». При первом же ее сравнении с машиной, созданной В. Фридманом, стадо ясно, что оба аппарата практически идентичны, хотя никто из команды гениального выходца из России японскую машину никогда не видел.

Кстати, из дешифрованных японских секретных сообщений американские военные знали, что противник готовит неожиданный удар в декабре 1941 года. Однако ни место, ни время нападения в перехваченной переписке не указывались. Поэтому бомбардировка японскими самолетами американского флота, базировавшегося в Перл-Харборе на Гавайских островах, произошедшая 7 декабря 1941 года, была для США полнейшей неожиданностью. В результате американцы потеряли 2300 солдат и офицеров, много кораблей и самолетов и были вынуждены вступить в войну на стороне Советского Союза.

Затеянное после этого в конгрессе США разбирательство и поиск виновных чуть было не свели к нулю успех команды В. Фридмана. Главным вопросом слушаний был именно вопрос о том, знало ли заранее командование американской армии о возможности японского нападения. И если знало, то кто, откуда и каким образом получил такую информацию. За этим разбирательством внимательно следили и в Японии Однако на этот раз все обошлось, источник информации удалось скрыть, и американские криптоаналитики до конца войны могли без проблем читать японские сообщения, зашифрованные с помощью «Пурпура».

Помимо этого, в результате расшифровки японских сообщений американцы, по утверждению некоторых исследователей, еще перед сбросом атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года знали о том, что Япония готова к переговорам о капитуляции. Поэтому высказывания некоторых лиц о том, что именно гибель сотен тысяч ни в чем не повинных людей подтолкнула Японию к капитуляции, являются, по меньшей мере, не соответствующими действительности. Однако мировое сообщество уже не раз сталкивалось, сталкивается и еще не раз столкнется с жалкими попытками подтасовать факты и переписать историю в выгодном для себя свете со стороны политиков и историков из числа как самих американцев, так и постоянных и временных союзников США.

Тем не менее, несмотря ни на что, разгадка тайны японского «Пурпура» и создание его копии командой В. Фридмана были огромным криптоаналитическим и техническим успехом.

«SIGABA» или М-143-С

Итак, 7 декабря 1941 года японская авиация совершила дерзкое и неожиданное нападение на американский флот, базировавшийся в Перл-Харборе на Гавайских островах, и разгромила его. В результате США практически мгновенно оказались втянутыми в войну с императорской Японией на Тихом океане. Боевые действия начались на пространстве в тысячи квадратных километров не только на воде, но и на суше, на сотнях больших и малых островов.

Уже упоминавшийся Вильям Фридман к моменту вступления США во Вторую мировую войну принимал участие и в разработке шифровальных машин для американской армии. В своей работе он учитывал недостатки всех известных ему к тому времени аппаратов аналогичного назначения, в том числе и машины Г. Хэберна.

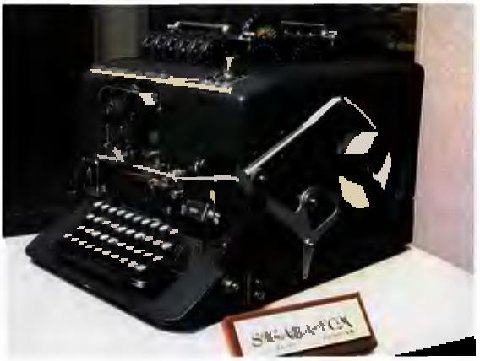

В результате В. Фридман создал шифровальную машину, которая в 1935 году была продемонстрирована представителям военно-морского флота Однако результаты ее работы не удовлетворили военных. Через два года усовершенствованный вариант этой машины показал намного лучшие результаты, однако были высказаны и критические замечания. В конце концов, в 1940–1941 годах новые шифровальные машины стали поступать на вооружение американской армии. Версия, поставлявшаяся на корабли военно-морского флота США, называлась ЕСМ Mark II или CSP-889 (CSP-888). Вариант, предназначенный для сухопутных сил, получил название «SIGABA» или М-143-С.

Внешний вид шифровальной машины «SIGABA» приведен на рис. 3.6.

Рис. 3.6 Внешний вид шифровальной машины «SIGABA»

При работе с шифровальной машиной «SIGABA» исходное сообщение сначала надо было буква за буквой набрать на клавиатуре машины, а затем каждую букву зашифрованного текста вручную записать на лист бумаги. После этого зашифрованное сообщение получал радист, который его отправлял. На другом конце линии связи послание получал другой радист и опять же вручную записывал его на бумагу. От радиста зашифрованный текст получал дешифровальщик, вручную вводил его в аналогичную машину и получал расшифрованное сообщение. Такой сложный процесс гарантировал, что японцы не смогут и, кстати, так и не смогли, разгадать американские тайные шифры.

Принцип, положенный в основу работы американских шифровальных машин, отличался от принципа по которому работала немецкая «Энигма». Шифратор этих машин, по конструкции напоминавших арифмометры, состоял из нескольких так называемых цевочных дисков, каждый из которых имел свой период полного оборота Период оборота определялся особой конструкцией диска и в первую очередь располагавшимися по его окружности выступами. Так, например, в шифраторах с четырьмя дисками период одного оборота каждого из них мог составлять 19,17,15 и 13, а в шифраторах с шестью дисками — 26, 25,23, 21,19 и 17. При этом изменение положения диска обеспечивалось его равномерным вращением.

Необходимо признать, что «SIGABA» вполне надежно выполняла возложенные на нее задачи, однако работала очень медленно, что в условиях скоротечных боевых столкновений было, мягко выражаясь, непрактично. Эта машина состояла из трех частей весом 150 кг и потребляла большое количество электроэнергии.

Во время войны высшее американское криптографическое руководство имело две одинаково важные и сложные задачи: скрыть от японцев разгадку тайн «Пурпура» и утаить от всех существование машины «SIGABA». Американцы так засекретили все, что было связано с этой машиной, что о ее существовании не знали даже их верные союзники на британских островах.

Как и специалисты других стран, американцы также постоянно совершенствовали конструкцию своих шифровальных машин. Кстати, неутомимый Вильям Фридман придумал девять шифровальных машин, однако информация о шести из них до сих пор засекречена Интересы национальной безопасности не позволили талантливому изобретателю получить в то время и ряд патентов.

«TVpe X»

В первой половине XX столетия необходимость использования шифровальных машин была осознана и в Великобритании. С 1926 года ряд английских специалистов, вошедших в состав специально созданной комиссии, начали заниматься вопросами анализа существовавших в то время механических систем шифрования.

В результате в качестве прототипа был выбран коммерческий вариант все той же немецкой «Энигмы». После значительной доработки 30 апреля 1935 года первый вариант нового шифровального аппарата, получившего название «Туре X», был продемонстрирован представителям королевских военно-воздушных сил. А уже в 1937 году около тридцати машин «ТуреХ» модификации Mk I поступили в распоряжение заказчика. В июне 1935 года члены комиссии ознакомились с новой модификацией «Туре X», получившей обозначение Mk II. Машина была одобрена, после чего было заказано 350 аппаратов этой модели. В конце концов, шифровальные машины «Туре X» различных модификаций стали использоваться не только в военно-воздушных силах, но и в сухопутных войсках, в военно-морском флоте и в государственных учреждениях.

Внешний вид шифровальной машины «Туре X» приведен на рис. 3.7.

Рис. 3.7 Внешний вид шифровальной машины «Турех»

В отличие от «Энигмы», имевшей от трех до пяти шифровальных дисков, в английской машине «Туре X» всегда устанавливались пять дисков. Другим серьезным усовершенствованием было изменение конструкции самих дисков. Напомним, что в «Энигме» вращение следующего диска могло начинаться только после полного оборота предыдущего диска, то есть после ввода 26 знаков таким же числом нажатий клавиш. В машине «Туре X» следующий диск мог начать вращаться после ввода 5,11,13 или 21 знаков.

Однако главным средством борьбы с возможным вскрытием шифров «Туре X» было его весьма ограниченное использование. Если немецкие специалисты всех видов вооруженных сил постоянно применяли «Энигму» для передачи сообщений, то в британской армии шифровальные машины «Туре X» постоянно использовали только высшее армейское руководство и командование королевских военно-воздушных сил. Во всех остальных случаях продолжали применяться ручные методы шифрования. Более того, общее количество этих устройств было строго ограничено, поэтому не могло быть и речи о том, чтобы использовать «Туре X» в полевых условиях.

Остается добавить, что в ходе Второй мировой войны американскими и английскими специалистами были предприняты попытки создать вариант согласующего устройства, для того чтобы можно было обмениваться сообщениями с использованием на одной стороне американской машины «SIGABA», а на другой — английской машины «Туре X». В 1943 гаду такое устройство было создано. Оно называлось ССМ («Combined Cipher Machine»). Необходимо отметить, что англичане, разрабатывая свою часть аппарата ССМ, не только не подозревали, какую машину в этом канале связи будут использовать американцы, но и вообще не догадывались о существовании шифровальной машины «SIGABA».

По окончании войны шифровальные машины «Туре X» продолжали использоваться в бывших так называемых заморских территориях Великобритании, например в Канаде и Новой Зеландии. Новозеландское правительство прекратило эксплуатацию этих машин лишь в 1973 году. Таким образом, британские тайные службы, зная все секреты шифровальных машин «Туре X», при желании могли без проблем расшифровывать все секретные сообщения, передаваемые руководителями других государств. При этом пользователи этих машин были убеждены в том, что их переписка надежно защищена.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК