Как социальный поиск изменил картину мира Сергей Голубицкий

Как социальный поиск изменил картину мира

Сергей Голубицкий

Опубликовано 30 октября 2013

Эссе о Social Search было запланировано для сегодняшнего «Битого Пикселя» заблаговременно, однако лишь по чистой случайности сегодня утром понял, до какой степени деградировала наша картина мира благодаря повсеместному распространению вирусной заразы «социального поиска». Хотя на первый взгляд может показаться, что возмутивший меня сюжет не имеет ни малейшего отношения ни к Social Search, ни к эпистемологии в целом.

Итак, на глаза мне попалась адаптация, сделанная журналистом Уильямом Броудом для The New York Times по мотивам собственной книги. Журнальная статья называется «Как йога может разрушить ваше тело», а книга — лишь немногим сдержаннее: «Наука йоги: риски и вознаграждения». Сначала я прочитал статью, потом пробежался взглядом по комментариям под ней (734 штуки!). Под конец развеял закравшиеся подозрения, скачав и пролистав саму книгу Броуда.

Так и есть: пафос книги к пафосу статьи не имел ни малейшего отношения. Прочитав статью в The New York Times, 999 читателей из тысячи сделали вывод, что йога — очень опасное и даже вредное для здоровья занятие. То, что автор задался целью добиться именно такого эффекта, сомнений не вызывает: иначе бы он для начала назвал свою публикацию по-иному.

Совсем другое дело — книга, послание которой сводится к простенькой и хорошо всем известной истине: йога является сложной практикой психофизического воздействия на личность, к тому же ещё и с сильно выраженным герменевтическим привкусом (гуру, инициация, передаваемая личная мантра, которую необходимо держать в секрете, и т. п.). Обо всём этом бесчисленные классы йоги, заполонившие каждую американскую (и российскую!) деревню, даже не догадываются. Ни местные самозваные «гурики», ни тем более их прилежные «садхаки».

Собственно говоря, ничего другого от Уильяма Броуда, выпускника Висконсинского университета, журналиста, дважды награжденного Пулицеровской премией, практикующего йогу с 1970 года, и ожидать не приходится. Его книга производит самое благоприятное впечатление: 222 сноски по тексту, обширная и качественная библиография, продуманный глоссарий.

Зато статья в The New York Times — это что-то! И посыл иной, и качество аргументации угнетает (в основном рассказывается, как и что можно сломать из-за йоги, особенно в позвоночнике).

Наивно было бы обвинять автора в беспринципности: его антиномия банально обусловлена форматом дискурса: одно дело — серьёзная монография, другое — журнальная статья. Видимо, Броуд, подготавливая текст для The New York Times, решил вычленить из книги то главное, что ему хотелось бы донести до широкой читающей онлайн публики («Не нужно лезть туда, где вам определённо нечего делать!»), и вокруг этого послания он и накрутил свои слова и буквы.

Покупатели книги — совершенно иной контингент, поэтому и послание её разительно отличается от статьи. Посыл статьи: «Йога — это зло», посыл книги: «Безответственные гуру — это зло».

Поскольку книгу подавляющее большинство нетизанов не читали, а читали статью, то её растиражировали по свету — причем с соответствующим «кривым» посылом (йога — это зло).

Теперь давайте вернемся к Social Search и посмотрим, как всё вышесказанное соотносится с этим новомодным трендом современных ИТ.

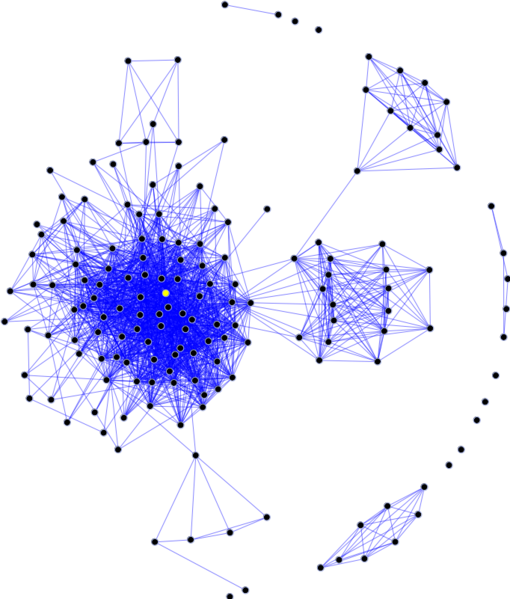

Начну с того, что в условиях гиперинформационного мира любая поисковая активность так или иначе является «социальной», то есть обусловленной тем или иным фактором преломления информационного запроса через социальную активность и связи (Social Graph) кверента. Любая попытка представить цепочку «запрос — ответ» в виде объективного, независимого, чистого процесса является заведомой ложью, сознательно вводящей в заблуждение.

Изначально «социальный поиск» воспринимался узко и ассоциировался с деятельностью так называемых каталогов вроде Yahoo! (равно как и Open Directory Project, Librarian’s Index of the Internet, Resource Discovery Network и т. п.), поскольку рукотворный каталог идеально подходит для деформации информационного поля с учётом вкусов, предпочтений и антагонизмов составителей этого каталога. И это безусловно верно: Yahoo! — это и есть «социальный поиск» в дистиллированном виде (не случайно моя любимая Марисса Майер усматривает в Social Search будущее не только доверенной ей компании, но и всего интернета).

Сегодня, однако, информационные каталоги — это прошлый век, а им на смену пришел «социальный поиск», основанный не на рукотворной селекции информации (составителями каталогов), а на алгоритмах, которые индивидуализируют поиск с учётом уже помянутого выше Social Graph человека, производящего запрос (кверента; не уверен, что читатели узнали с первого раза этот термин, заимствованный из средневековой хорарной астрологии :-) ).

Первыми включились в революцию социальные сети (им сам бог велел). Собственно говоря, даже не включились, а сами же и изобрели Social Search второго поколения. Марк Цукерберг и его Facebook воспринимают деформацию поиска едва ли не как свою главную историческую миссию: пользователь «ФБ» давно уже обитает в иллюзорном мире, где не только информационная фактография (то есть сами заголовки новостей и их отбор) детерминирована вкусами и предпочтениями «френдов» (которые поставляют свою селекцию в «новостную ленту» пользователя), но и трактовка этой фактографии изначально искажена субъективными оценками ее поставщиков (все тех же самых «френдов»).

Следом за социальными сетями в работу по деформации объективной реальности подключились уже и «объективные» поисковые системы (от Google до «Яндекса» и Baidu), которые стали ранжировать списки ответов на пользовательские запросы не только по старинке (изначально гугловский алгоритм PageRank учитывал лишь собственные критерии релевантности и «веса» того или иного сайта), но и с учётом опять-таки социального профиля кверента (все ваши предыдущие запросы, посещённые страницы, равно как и ваша активность в Twitter, Google+, Facebook и т. п.).

Последнее обстоятельство — подгонку ответов в поисковых системах — мы недавно подробно разбирали в контексте «Пузыря фильтров» («Рождение нового стиля из трагедии персонализации (по мотивам книги Эли Паризера)», поэтому не будем задерживаться. Меня сейчас больше интересует соединение искажения информационного поиска, которое вносит Social Graph, с контекстуальной детерминацией реальности, проиллюстрированной примером со статьей/книгой Уильяма Броуда.

Представьте себе ситуацию во всей её гнетущей полноте. С одной стороны, у нас нет шанса докопаться до мало-мальски объективного отражения реальной картины мира, потому что все наши запросы, сделанные в поисковых системах (тем более — в социальных сетях), априорно детерминируются нашей же собственной социальной активностью (и опосредованно — нашими личными вкусами и предпочтениями). С другой стороны, любая информация, попадающая в поле нашего зрения (та, что прорвалась сквозь «пузырь фильтров»), изначально уже деформирована своим контекстом!

Что же мы получаем? Отвечу на примере той же несчастной йоги. Предположим, вы хотите узнать что-то о йоге и делаете соответствующий запрос в поисковой системе. Google («Яндекс») заранее всё про вас знает, а именно: что вы не читаете по-английски (достаточно было один раз кликнуть в Chrome на кнопку «Перевести» на любой англоязычной странице), что вы ведёте замкнутый образ жизни, не выходя из дома (торчите 24 часа за компьютером), что вы любите пожрать мясо (размещали заказы на лазанью онлайн), что вас не интересуют спорт и физические занятия (время вашего пребывания на страницах, связанных со спортивными темами, просто ничтожно), ну и в том же духе.

Как вы думаете: каковы ваши шансы получить в списке ответов Google на ваш запрос о йоге линк на книгу Уильяма Броуда? Тут и думать не нужно: шансы нулевые! Зато вы с огромной вероятностью получите линк даже не на статью в The New York Times (Google знает, что вы ни хрена не понимаете по-английски), а на какую-нибудь вирусную русскоязычную переработку лживого посыла, которым проникнута журнальная публикация американского дважды лауреата Пулицеровской премии), — например, на эту.

Что же вы узнаете в результате своего поиска о йоге? Вопрос риторический: вы узнаете, что йога — это зло! Теперь — самое увлекательное: в какой степени это послание, внедрённое в ваш мозг на годы вперед, соответствует объективной действительности? Абсолютно ни в какой! Самое парадоксальное, что даже Уильям Броуд, идиотски утрированную и бездарную интерпретацию которого вы прочтёте по рекомендации Google, придерживается совершенно иной точки зрения (что очевидно после прочтения его же серьёзной монографии).

Увы, все истины проплывут мимо вас! Почему? Потому что в мире правит бал Social Search — убийца объективной реальности, который умудряется не просто скрывать её от нас, но ещё и полностью деформировать, жонглируя контекстами! Не знаю, как вы, но у меня не осталось сомнений в том, то Антихрист не только уже пришел в наш мир, но и полным ходом ведет подготовку Армагеддона.

К оглавлению

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Урок 35. Как получить из фотографии картину

Урок 35. Как получить из фотографии картину Применение стилейШаг 1Откройте изображение, из которого вы бы хотели сделать картину. Я использовал фотографию здания в японском стиле (рис. 35.1). Сделайте три копии фонового слоя, для этого вам необходимо щелкнуть правой кнопкой

Могильщик вчерашних правителей мира Сергей Голубицкий

Могильщик вчерашних правителей мира Сергей Голубицкий Опубликовано 19 ноября 2013 Пребывание внутри системы — это самые непроницаемые шоры, какие только бывают на свете. При этом не важно, в какой системе вы находитесь: самой красивой, самой

Все утра мира проходят безвозвратно Сергей Голубицкий

Все утра мира проходят безвозвратно Сергей Голубицкий Опубликовано 28 декабря 2013 На форумной ветке обсуждения «La grande bellezza» Valentin F рекомендовал к просмотру фильм французского режиссёра Алена Корно «Tous les matins du monde» («Все утра мира», 1992), который ему

Голубятня: Ваймучени из Пятого Мира Сергей Голубицкий

Голубятня: Ваймучени из Пятого Мира Сергей Голубицкий Опубликовано 18 декабря 2010 года Сегодня планировал завершить историю про подставу, но вынужденно переношу тему на завтра, потому как нет сил молчать! В канун новогодних праздников читатели

Голубятня: Что еще? Сергей Голубицкий

Голубятня: Что еще? Сергей Голубицкий Опубликовано 25 июня 2011 года На мартовской презентации айпада Garage Band явился, как говориться, story apart. Не удивительно, что в среде профессиональных музыкантов и композиторов, познакомившихся с уникальными и

Голубятня: PX Сергей Голубицкий

Голубятня: PX Сергей Голубицкий На следующей неделе у меня будет большая съемка в передаче «Крипто» («Совершенно секретно»), посвященной «Филадельфийскому эксперименту». Казалось бы — ну что еще можно высосать интересного из этого замшелого сюжета в наши

«Сколоти» картину не сходя с места

«Сколоти» картину не сходя с места Любое произведение живописи мы вешаем на стены в специальных рамах с фигурной резьбой. Очень красивые фотографии тоже можно поместить в специальную рамку и поставить на видное место. Иногда рамка придает фотографии совершенно другой

Голубятня: Поиск как оружие Сергей Голубицкий

Голубятня: Поиск как оружие Сергей Голубицкий Опубликовано 22 октября 2010 года Никогда не задумывался об опасности самообнажения в интернете до этой заметки, которая, казалось бы, не имеет к нам ни малейшего отношения (отрывок в моем переводе,

Голубятня: Out-of-the-box Сергей Голубицкий

Голубятня: Out-of-the-box Сергей Голубицкий Опубликовано 24 августа 2010 года Концепция out-of-the-box хорошо известна шозистам мира, хотя и не особо принята в нашем айтишном королевстве. Смысл концепции прост: распаковал коробку, достал и сразу же начал

Голубятня: Сергей Комаров Сергей Голубицкий

Голубятня: Сергей Комаров Сергей Голубицкий Опубликовано 15 июля 2010 года Очередной микроюбилей — 200 публикация «Голубятни Онлайн». Вспоминаю бумажные «Голубятню 100», «Голубятню 200», «Голубятню 300», «Голубятню 400»! Надеялся дожить до совсем уж

Голубятня: Очарование и ужас идеального мира Сергей Голубицкий

Голубятня: Очарование и ужас идеального мира Сергей Голубицкий Опубликовано 17 августа 2013 Киносуббота у нас о стареньком фильме, который умудрился пропустить в свое время и посмотрел только сегодня. Чему, признаюсь, несказанно рад, потому что,

À la guerre comme à la guerre: США против остального мира на всех фронтах IT Сергей Голубицкий

? la guerre comme ? la guerre: США против остального мира на всех фронтах IT Сергей Голубицкий Опубликовано 19 июня 2013 На фронте информационных технологий вырисовывается необычная конфигурация сил: каким-то удивительным едва ли не мистическим образом

Голубятня: КГ/АМ Сергей Голубицкий

Голубятня: КГ/АМ Сергей Голубицкий Опубликовано 26 марта 2012 года Повидло у меня сегодня слегка не первой свежести, но не беда: сладкий продукт не тухнет :) Тем более, что хочу предложить читателям довольно непривычный аспект хорошо знакомой

Великая Альтернатива и прагматизм её привлекательности для современного мира Сергей Голубицкий

Великая Альтернатива и прагматизм её привлекательности для современного мира Сергей Голубицкий Опубликовано 25 февраля 2013 Сегодня в рядовой колонке я бы хотел затронуть тему — хотя бы в первом приближении — которая представляется мне самой