Что век информационных технологий сотворил с теорией нарастания классовой борьбы Сергей Голубицкий

Что век информационных технологий сотворил с теорией нарастания классовой борьбы

Сергей Голубицкий

Опубликовано 27 февраля 2014

Манипулирование всегда было главным инструментом регулирования общественной и политической жизни. Во все времена. Но только в нашу цифровую эпоху этот процесс обрёл элегантность, о которой не приходилось мечтать предшествующим поколениям.

Раньше — как оно было? В условиях дискретного информационного пространства ради достижения нужных властям предержащим результатов приходилось идти на грубый подлог: распространять слухи, посылать гонцов с ложными донесениями, лепить ряженых свидетелей. Согласитесь, неэстетично.

Сегодня информационное поле сплошным ковром покрывает не то что государства, а всю планету, поэтому приходится идти на неимоверные ухищрения ради достижения нужных целей. Разумеется, добрые традиции прошлого не забыты и в наши дни: как и 300, 200, 100 лет назад, активно применяются старые, проверенные способы с инсталляциями вроде false flag operation, когда переодеваются в одежду противника (в прямом и переносном смысле слова), делают гадости, а затем валят все на здоровую голову.

Но все это опять-таки п?шло и неинтересно, тем более что существуют иные, реально изысканные способы манипуляции общественным мнением, которые к тому же задействуют самые современные информационные технологии. С одной из таких манипуляций я и решил сегодня познакомить читателей.

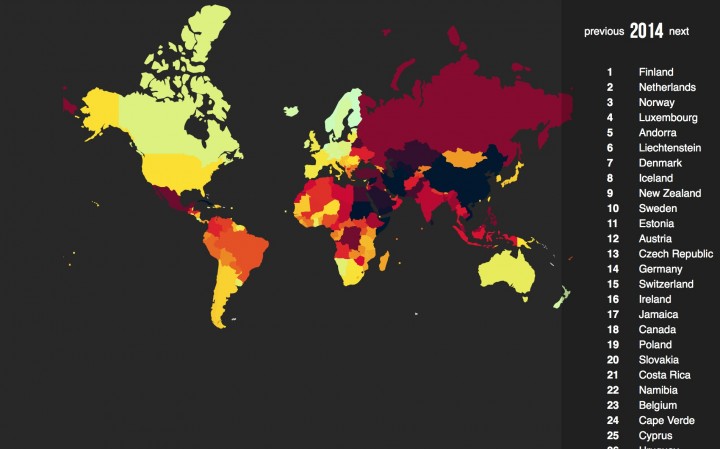

Поводом послужил выпуск одной очень шумной, очень влиятельной и очень одиозной конторой — «Репортёры без границ» (Reporters Without Borders) — регулярного ежегодного «Всемирного индекса свободы прессы» (Press Freedom Index), призванного измерять достижения демократии и свободомыслия ни много ни мало в 180 странах мира.

Ознакомившись с версией индекса 2014 года, я, признаюсь, остолбенел. Нет, меня не удивила верхушка списка — Финляндия, Голландия, Норвегия, Люксембург и прочие игрушечные страны, скучные своей безупречной репутацией долготерпения. Не удивил и хвост «свободы» — Судан, Иран, Китай, Сомали, Сирия, Туркмения и Эритрея: привычный паноптикум стран-изгоев, чья одиозность давно не вызывает ни у кого никаких реакций (то ли привыкли, то ли махнули рукой). Символические «хвост и грива» отданы под мифологию, поэтому ничего интересного в ней быть не может в принципе. Изюмина «индекса свободы прессы 2014 года» — 46-е место, коим «Репортёры без границ» удостоили... Соединённые Штаты Америки!

Нет-нет, вы не ослышались: «бастион мировой демократии» занял позорнейшее место между Румынией и Гаити! Более того: состояние свободы прессы в США, по версии «Репортёров без границ», не просто ужасающее, но и ухудшается невиданными темпами: за один год позиция в рейтинге снизилась на 13 мест!

Когда шоковое состояние отпустило, я загрузил методичку и углубился в изучение логики, которая совершенно от меня ускользала: чтобы оправдать такой беспрецедентный обвал в рейтинге свободы прессы, президентом страны должен был стать кто-нибудь вроде Пол Пота.

То, что я нашёл в методичке «Репортёров без границ», как и предполагалось, выпадало из всех норм приличия, однако проблема не в этом. Проблема в том, что ни один нормальный человек методичек не читает! Мировая общественность в подавляющей своей массе реагирует на заголовки и наукообразные декларации: вот, мол, серьёзные люди провели серьёзный опрос и пришли к ужасающему выводу: США превратились в тюрьму мнений! Рядом с Гаити, Румынией, Нигером, Папуа Гвинеей и Буркина-Фасо! Слабое утешение: до России ещё далеко — родина Олимпиады приютилась аж на 149-м месте, между Малайзией и Филиппинами.

То есть люди прочитали и запомнили. Без всякой проверки запомнили чудовищную чушь и бред, который впредь будет постоянно искажать картину реальности. Вот оно, манипулирование XXI века!

Возвращаемся теперь к методичке. Для начала: техника опроса. Знаете, кого «Репортёры без границ» спрашивают о «свободе прессы»? Думаете, рядовых граждан? Общественных деятелей? Видных людей культуры и искусства? Щаз! Опрашивают «партнёрские организации — 18 НПО (неправительственных организаций), специализирующихся на мониторинге свободы выражения мыслей и расположенных на всех пяти континентах», «сеть из 150 корреспондентов» (кто такие?! как их отбирали?!), а также «журналистов, исследователей, юристов и правозащитников» (кто такие?! как их отбирали?!).

Собственно говоря, после такой «репрезентативной» подборки дальше можно было не читать, потому как с «объективностью» «индекса свободы прессы» все понятно. Но я дотошный, поэтому дочитал до конца.

Опрос проводится с помощью системы взвешивания, которая накладывается на шесть глобальных критериев:

— плюрализм: измеряет степень представленности мнений в информационном поле; — независимость СМИ: измеряет степень свободы действий СМИ от воли властей; — среда и самоцензура: оценивает общественные условия, в которых приходится работать журналистам; — юридические рамки: анализирует качество законов и измеряет их эффективность; — прозрачность: измеряет прозрачность структур и процедур, которые влияют на выпуск новостей и информации; — инфраструктура: измеряет качество инфраструктуры, которая поддерживает производство новостей и информации.

Что ж, замечательно. Давайте посмотрим теперь, как эти глобальные критерии соотносятся с Соединёнными Штатами.

— Плюрализм: думаю, тут можно не останавливаться — более разнообразного поля для трансляции идей (от ку-клукс-клана до зоофилии, от фашизма до либертарианства), чем в США, не предоставляет ни одна страна в мире. Не случайно все адепты «реальной истории» и «отрицатели холокоста» спасаются в Америке от уголовного преследования в западноевропейских странах.

— Независимость СМИ: вопрос риторический — попробовал бы кто-то оказать прямое давление на американскую газету или журнал… Изнасилование с выворачиванием наизнанку карманов в суде обеспечено до конца жизни!

— Юридические рамки: самые прогрессивные в мире.

— Прозрачность: доведена до абсурда.

— Инфраструктура: образец для подражания во всем мире.

Что же тогда не так со свободой прессы в США?! Не так, надо полагать, в том критерии, который я сознательно опустил: среда и самоцензура. Именно здесь возникают проблемы у американских журналистов, которые, с одной стороны, подвергаются мощнейшему негласному и непрямому давлению удивительно униформного общественного мнения, зацикленного на патологическом патриотизме, а с другой стороны — сами себя цензурируют, поскольку мозги работников СМИ промыты точно так же с юного детства, как и у остальных соотечественников.

Теперь вопрос: жёсткая самоцензура и давление общественного мнения — достаточны ли эти критерии для того, чтобы оценивать свободу прессы и выражения на уровне Румынии и Гаити, где пышным цветом цветут ВСЕ прямые методы удушения публичного слова — от взяток и телефонного права до побоев и шантажа?!

Любой вменяемый человек ответит на поставленный вопрос отрицательно. Что же, черт подери, нашли такого нехорошего в США «Репортёры без границ», если обвалили рейтинг страны на 13 позиций за год?

Ответить на этот вопрос можно прямо и косвенно. Я начну с косвенного и расскажу в этой связи анекдот, которым поделился со мной в далёком 1992 году мой американский партнёр по нашему СП (я его уже рассказывал восемь лет назад в одной из бумажных «Голубятен», но с удовольствием повторю ради идеальной оказии).

Встречаются два бизнесмена, один жалуется: «Если бы ты знал, Джон, сколько сил я потратил на то, чтобы выбрать новую секретаршу! Пришлось даже устраивать испытание для соискательниц». — «Какое?» — «В день зарплаты положил каждой в конверт лишние сто долларов». — «???» — «Первая вернулась в кабинет через минуту и указала на неточность. Вторая сделала вид, что ничего не заметила. А вот третья пришла через неделю и говорит: «Мистер Смит, вы по ошибке выдали мне на сто долларов больше. Я решила проявить инициативу и купила на эти деньги один опцион на акции “Майкрософт”. Опцион вырос и дал двести долларов прибыли. Позвольте вернуть вам вашу первоначальную инвестицию в сто долларов, а также половину нашей совместной прибыли — ещё сто!» — «Потрясающе! — воскликнул Джон. — И кого же ты выбрал?» — «Конечно, ту, у которой самый большой бюст!»

Знаете, главную причину, по которой США удостоились 46-го места в рейтинге свободы прессы? Узнаете — закачаетесь (цитирую по пресс-релизу Agence France Presse): «Соединённые Штаты были отмечены за преследование обнародовавшего разведданные Эдварда Сноудена, судебный приговор осведомителю WikiLeaks Брэдли Маннингу и секретное прослушивание телефонных записей агентства Associated Press».

Можете себе представить?! Нет, ну разумеется: гнобление Сноудена и срок Маннинга — омерзительные вещи, только... какое отношение этот бюстгальтер пятого размера имеет к «свободе прессы»?! По ту сторону добра и зла. А никому нет дела: червячок под кожу мирового общественного мнения «Репортёрами без границ» запущен, и теперь, даже если ложки найдутся, неприятный осадочек у всех останется.

К оглавлению

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Как богатые уничтожают прогресс высоких технологий Сергей Голубицкий

Как богатые уничтожают прогресс высоких технологий Сергей Голубицкий Опубликовано 04 февраля 2014 Сегодня у нас драматичная и захватывающая тема: будем судить строгим пролетарским судом денежные мешки по обвинению их в уничтожении

Инфраструктура или суть: какова же роль информационных технологий в современных российских бизнесах? Михаил Ваннах

Инфраструктура или суть: какова же роль информационных технологий в современных российских бизнесах? Михаил Ваннах Опубликовано 05 июня 2013 Есть в наше время довольно распространённое мнение: информационные технологии нынче вовсе и не те, что

Русский «невидимка» в свете информационных технологий Ваннах Михаил

Русский «невидимка» в свете информационных технологий Ваннах Михаил Наверное, многие из тех, кто читает эти строки, ознакомились с виртуальным миром котообразных туземцев. Кто-то этой сказкой пренебрег. Но вот оставаться равнодушным к наличию/отсутствию в своей стране

Русский «невидимка» в свете информационных технологий-2 Ваннах Михаил

Русский «невидимка» в свете информационных технологий-2 Ваннах Михаил Предыдущая статьяОдним из родовых признаков боевого самолета пятого поколения является способность переходить на сверхзвуковые скорости полёта без форсажа, — то есть без подачи топлива в форсажную

Русский «невидимка» в свете информационных технологий Ваннах Михаил

Русский «невидимка» в свете информационных технологий Ваннах Михаил Наверное, многие из тех, кто читает эти строки, ознакомились с виртуальным миром зеленых туземцев. Кто-то этой сказкой пренебрег. Но вот оставаться равнодушным к наличию/отсутствию в своей стране боевых

8.1. Место графической обработки информации в курсе информатики и информационных технологий

8.1. Место графической обработки информации в курсе информатики и информационных технологий В учебниках для общеобразовательных учреждений и вузов вопросам обработки графической информации (ОГИ) уделяется (и уделялось) не слишком мало внимания. Таблица 8.1 дает

Глава 1 Современный мир. Эра информационных технологий

Глава 1 Современный мир. Эра информационных технологий Одним из парадоксов развития человечества является то, что на протяжении всего своего развития человек использовал, накапливал, передавал информацию, не понимая и даже не задумываясь о ней.Реальная цивилизация

Анализ поправок, принятых Госдумой, к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Сергей Голубицкий

Анализ поправок, принятых Госдумой, к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Сергей Голубицкий Опубликовано 26 июня 2013 21 июня Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении Федеральный Закон «О

Хакнуть ЕГЭ: виновато ли распространение информационных технологий в многочисленных скандалах, сопровождающих госэкзамен? Михаил Ваннах

Хакнуть ЕГЭ: виновато ли распространение информационных технологий в многочисленных скандалах, сопровождающих госэкзамен? Михаил Ваннах Опубликовано 28 июня 2013 В отличие от страны в целом, страдающей от двух всеобщих общеизвестных бед, у

Сноуден как гробокопатель облачных технологий Сергей Голубицкий

Сноуден как гробокопатель облачных технологий Сергей Голубицкий Опубликовано 08 августа 2013 Money get back I’m all right Jack Keep your hands off my stack Pink Floyd В порыве единодушного осуждения гнобления Соединёнными Штатами своего бывшего сотрудника спецслужб,

Парадокс концентрации: почему деятельность в сфере информационных технологий стягивается к столицам, несмотря на их дороговизну? Михаил Ваннах

Парадокс концентрации: почему деятельность в сфере информационных технологий стягивается к столицам, несмотря на их дороговизну? Михаил Ваннах Опубликовано 04 июля 2013 Есть один парадокс, весьма интересный и крайне важный для всех, кто занят в

TorBrowser — незаменимый инструмент для борьбы с мракобесием и нездоровой энергией непущательства Сергей Голубицкий

TorBrowser — незаменимый инструмент для борьбы с мракобесием и нездоровой энергией непущательства Сергей Голубицкий Опубликовано 09 апреля 2013 Сегодня у нас вполне себе утилитарная «Голубятня», однако прежде, чем перейти к ценным практическим

Сноуден как гробокопатель облачных технологий Сергей Голубицкий

Сноуден как гробокопатель облачных технологий Сергей Голубицкий Опубликовано 08 августа 2013 Money get back I’m all right Jack Keep your hands off my stack Pink Floyd В порыве единодушного осуждения гнобления Соединёнными Штатами своего бывшего сотрудника спецслужб,

Математика как ресурс: На каком наследии работает отрасль информационных технологий Михаил Ваннах

Математика как ресурс: На каком наследии работает отрасль информационных технологий Михаил Ваннах Опубликовано 12 марта 2013Наша страна экспортирует практически только два вида высокотехнологической продукции, только два вида того, что делается руками и мозгами. Это

Прогноз для информационных технологий уровня предприятия: облачно, временами ясно Андрей Васильков

Прогноз для информационных технологий уровня предприятия: облачно, временами ясно Андрей Васильков Опубликовано 27 августа 2013 Ещё в начале XXI века со словами enterprise level прочно ассоциировались эксклюзивные и сверхдорогие ИТ-решения для крупнейших